相続税路線価とは?調べ方や見方、計算方法を紹介

相続の発生時

最終更新日 2023/04/12

この値段を基に、土地の形状や状況を考慮して評価額を算出していきます。

相続財産の中で最も多いといわれている土地ですが、土地の評価額の算出は複雑なため「難しそう……」と思われがちです。

確かに簡単なことではありませんが、土地の評価方法を理解することで、だいたいの土地の評価額を把握することができるようになります。

そこで今回は、土地の評価方法(計算式)や路線価の見方や調べ方など、図や例をつかいながらわかりやすく解説していきます。

相続税路線価は、土地の評価額を算出する際に利用される

相続税路線価とは、相続税や贈与税を算出するときの目安にされている「1㎡あたりの宅地の価格」のことをいいます。

そして、道路ごとに付けられた値段をもとに、土地の評価額を割り出す方法を路線価方式と呼びます。

路線価は毎年7月初旬頃に国税庁が「財産評価基準書」にて発表しています。

令和3年分も7月1日に発表されました。

相続税路線価をみる方法

相続税路線価は、インターネットか国税局、国税事務所、税務署で見ることが可能です。

| インターネットを使用する場合 | ・国税庁ホームページ「財産評価基準書」で見る ・一般財団法人資産評価システム研究センター「全国地価マップ」で見る |

|---|---|

| インターネットを使用しない場合 | 国税局、国税事務所、税務署で見る |

路線価の付されている地域は路線価方式で評価する

相続税法では、相続や贈与で取得した財産は「時価」で評価するとされています。

相続財産の時価は、被相続人が死亡した日、つまり相続が開始された日の価格になります。贈与の場合は、贈与財産をもらった日の価格です。

しかし、土地の時価は?といわれるとその判断基準が難しいところがあります。

そこで、評価対象の土地に路線価が設定されている場合は、国税庁で公表している財産評価基準を基に路線価方式で評価を行います。

路線価図の見方・路線価の調べ方

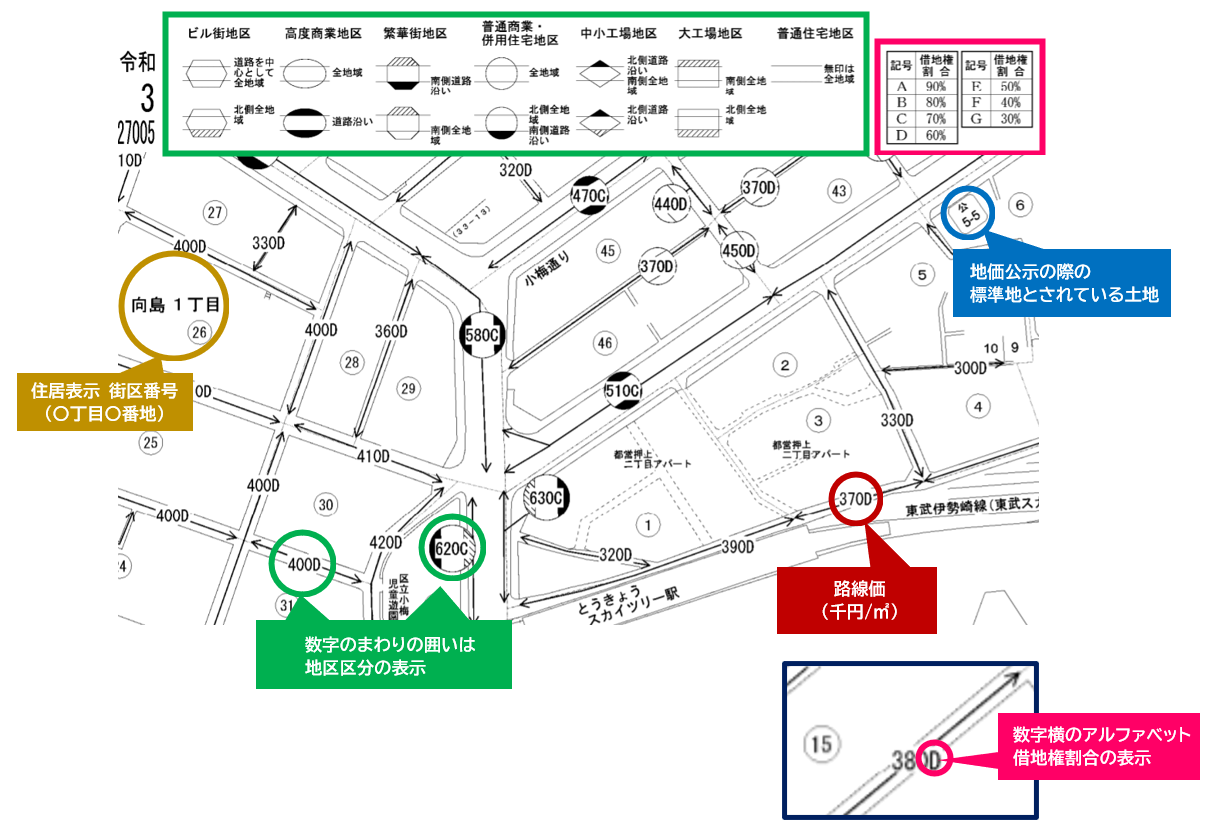

路線価図にはさまざまな記号や数字が表記されており、この情報を基に評価額を算出していくので、はじめに路線価図の見方を覚えておくとスムーズに評価を行うことができます。

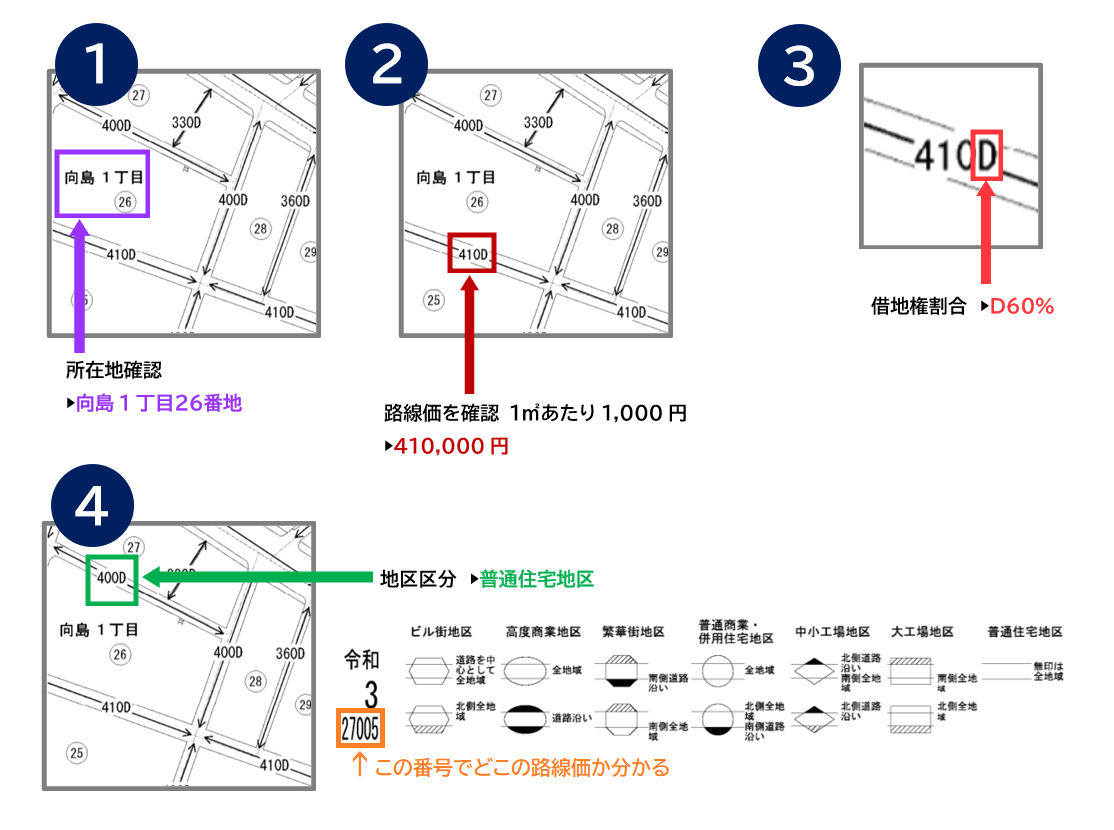

- 評価をする土地の所在地を確認する

- 路線価を確認する

- 借地権や貸付地の場合は、借地権割合を確認する

- 地区区分を確認する

1.評価をする土地の所在地を確認する

評価する土地は図の中に記載されている街区番号で確認します。

2.路線価を確認する

道路中央に記載されている数字が路線価です。

路線価の見方は以下の通りです。

道路の矢印で示されている区間に存する宅地は、その路線価を用いて評価するということです。

上の図②の場合は、「285」と表記されているので、路線価は28万5,000円ということになります。(1㎡あたり285千円=285,000円)

なお、評価対象の土地が1つの道路に面している場合はその路線価だけ確認すればよいですが、角地である場合や土地の表裏が道路に面している場合は、すべての路線価を確認する必要があります。

3.借地権や貸付地の場合は、借地権割合を確認する

評価する土地が自分で使用している土地であれば路線価のみ確認すればよいですが、借地権や貸付地の場合は借地権割合も確認する必要があります。

借地権割合は、路線価の数字の横に表記されているアルファベット記号で確認します。

| 記号 | A | B | C | D | E | F | G |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 借地権割合 | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |

4.地区区分を確認する

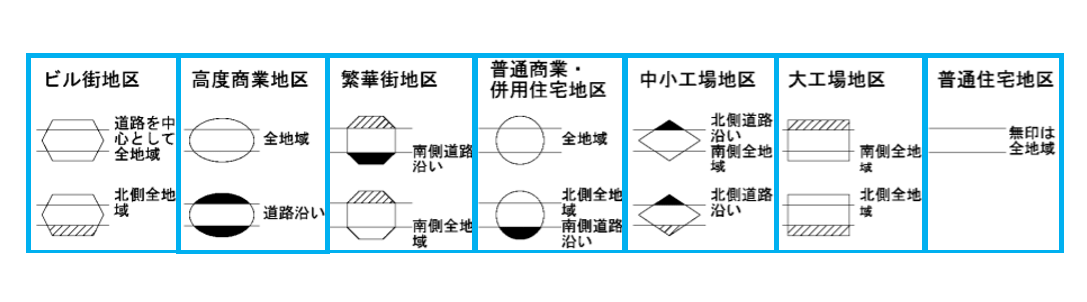

地区区分は路線価の数字が丸で囲まれていたり、楕円で囲まれていたり、何も囲まれず数字のみのものがあります。

種類は7つあり、土地の奥行などによって補正率の計算をするときに、この地区区分が必要になります。

路線価方式の計算方法【土地の形状や状況に応じる】

路線価方式は、宅地に接する道路の路線価(道路ごとに定められた1㎡あたりの評価額)をもとに、その宅地の状況、形状などを考慮して計算した金額によって評価します。

路線価方式は、主に市街地にある土地の評価の際に使われます。

基本となる路線価方式計算方法

路線価方式の基本的な計算方法は【1㎡あたりの路線価×宅地面積(㎡)=評価額】です。

奥行価格補正をして公平な評価額を算出する

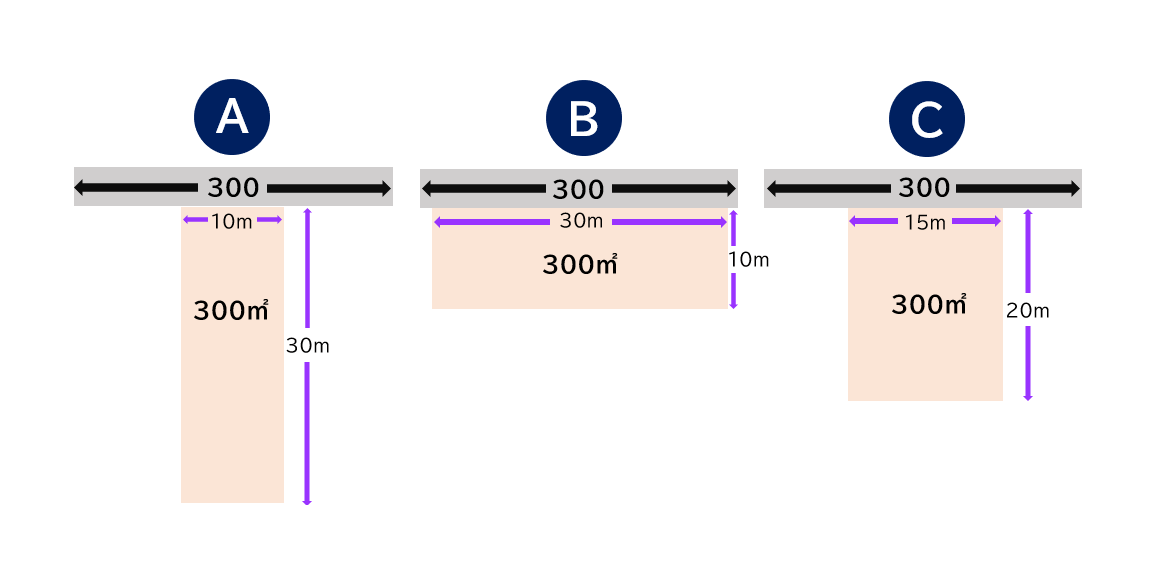

まずは上の図を見てみましょう。

上の図の土地はすべて同じ道路に面した同じ面積の土地です。

これを基本の計算式で計算してみた場合【30万円×300㎡=9,000万円】このような評価額になります。

しかしどうでしょう。

同じ面積であっても利用しやすい土地と、利用しにくい土地ではどちらの方がいいでしょうか。

このようなことを考えると、たとえ同じ面積であっても土地の形状によっては同じ評価額では公平性がないように感じられます。

そこで、路線価方式では土地の奥行に応じた補正をします。

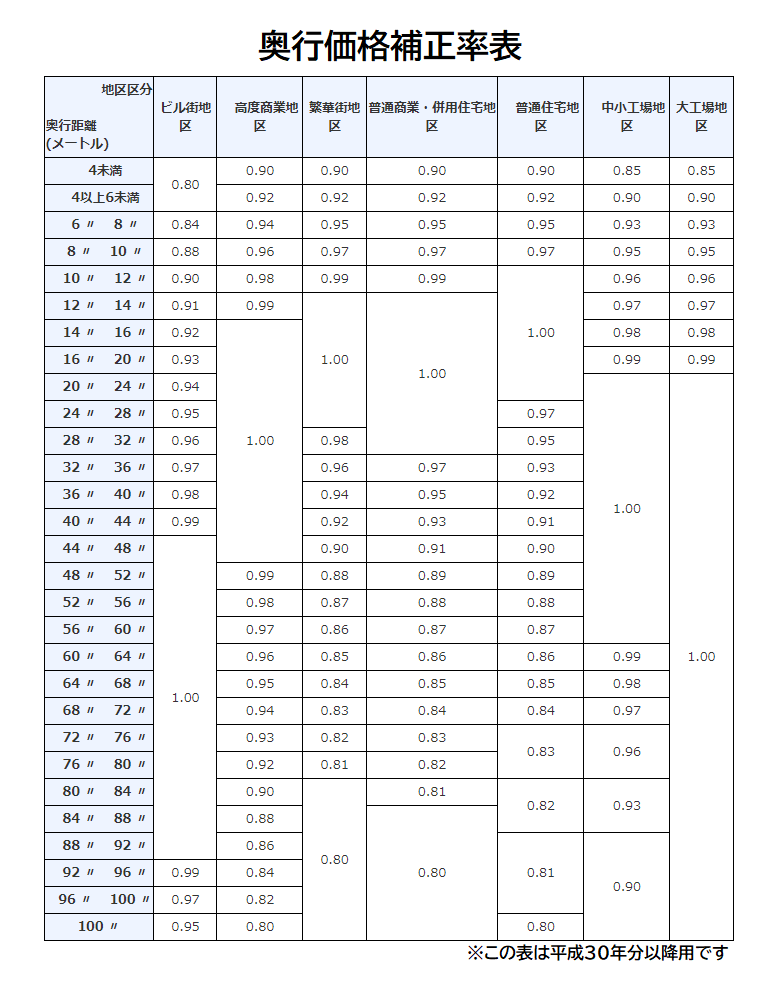

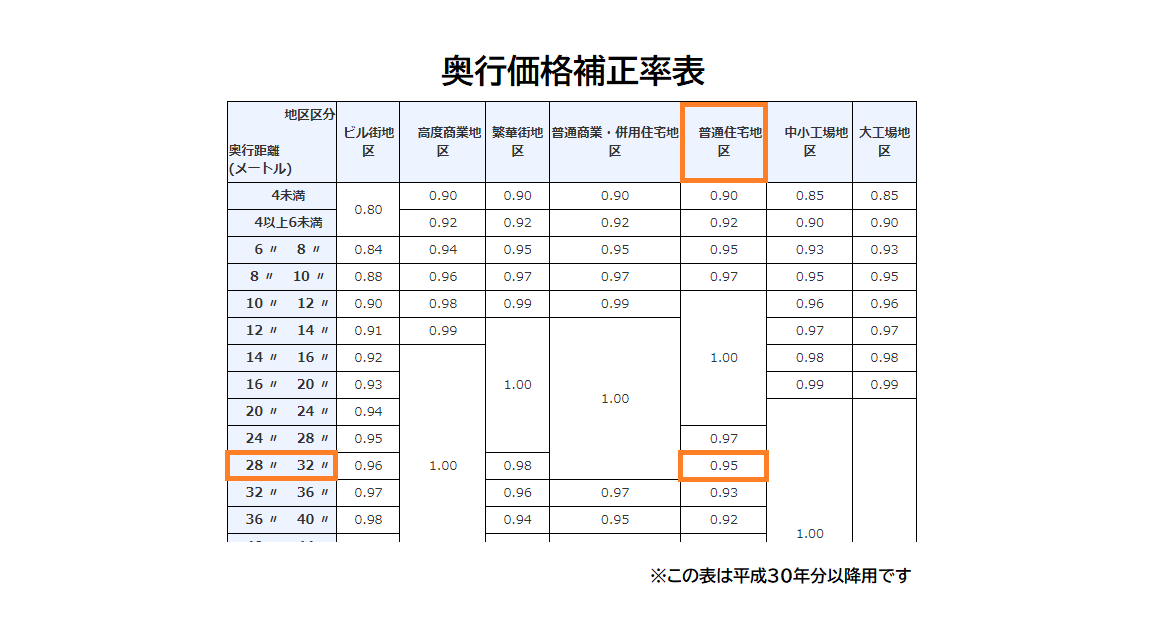

奥行の補正は、上記の奥行価格補正率表を適用して行います。

表の左は奥行の距離を示し、上は地区区分を示しています。この両方が合致した部分が「対象地の補正率」になります。

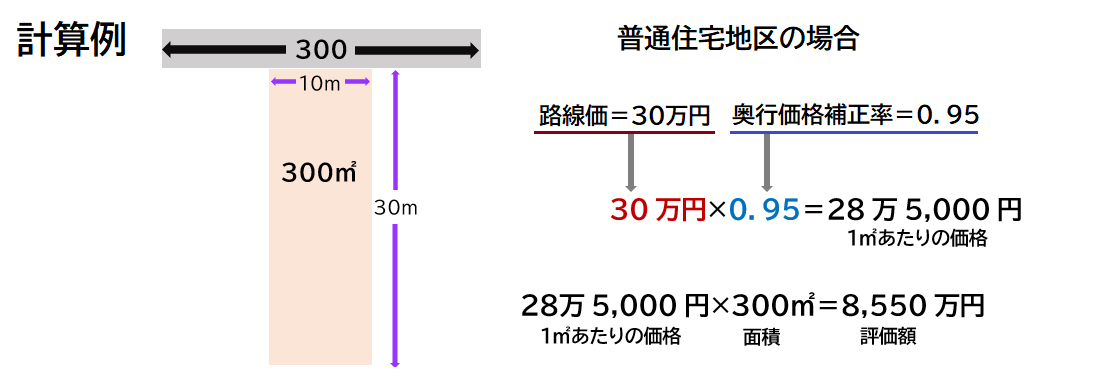

このケースは補正率が「0.95」なので、路線価に0.95をかけた金額が1㎡あたりの評価額になります。

このケースは補正率が「0.95」なので、路線価に0.95をかけた金額が1㎡あたりの評価額になります。

それでは下記の例1をご覧ください。

① 路線価を確認しましょう。

路線価計算式【道路に表記されている数字×1,000円=路線価】

下記の土地の場合:【250×1,000円=25万円】

したがって、路線価は25万円です。

② 奥行の補正を加えて宅地の評価額を出します。

奥行価格の計算式

【路線価×奥行価格補正率×宅地面積=評価額】

上記の土地の場合:【25万円×0.97×180㎡=4,365万円】

したがって、この宅地の評価額は4,365万円です。

補正前の基本の計算式で算出した評価額4,500万円から135万円評価額が下がりましたね。

このように、土地の評価方法は形状によって補正を加えながら評価額を出していきます。

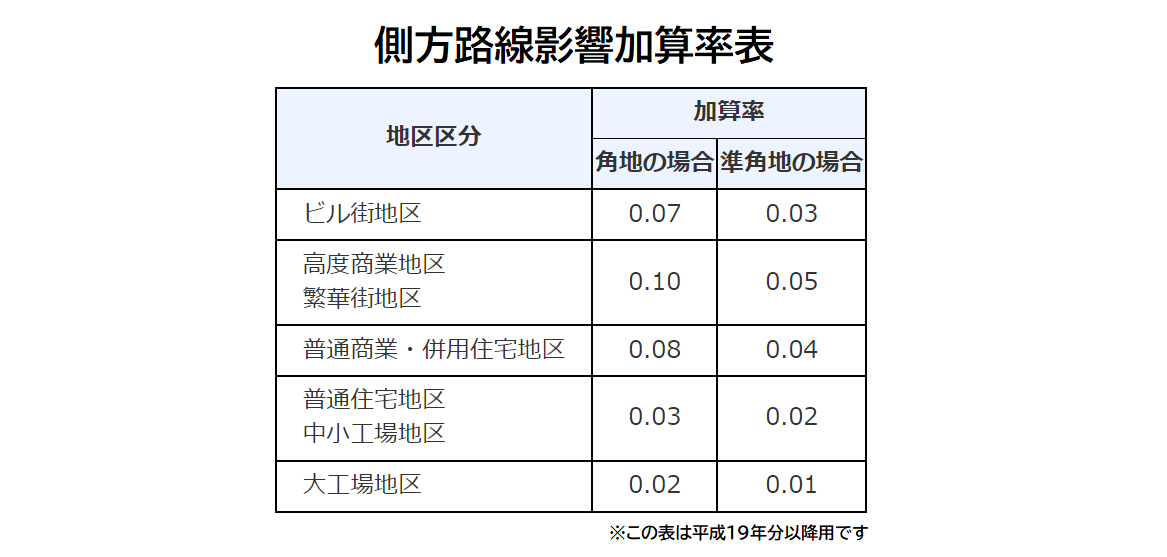

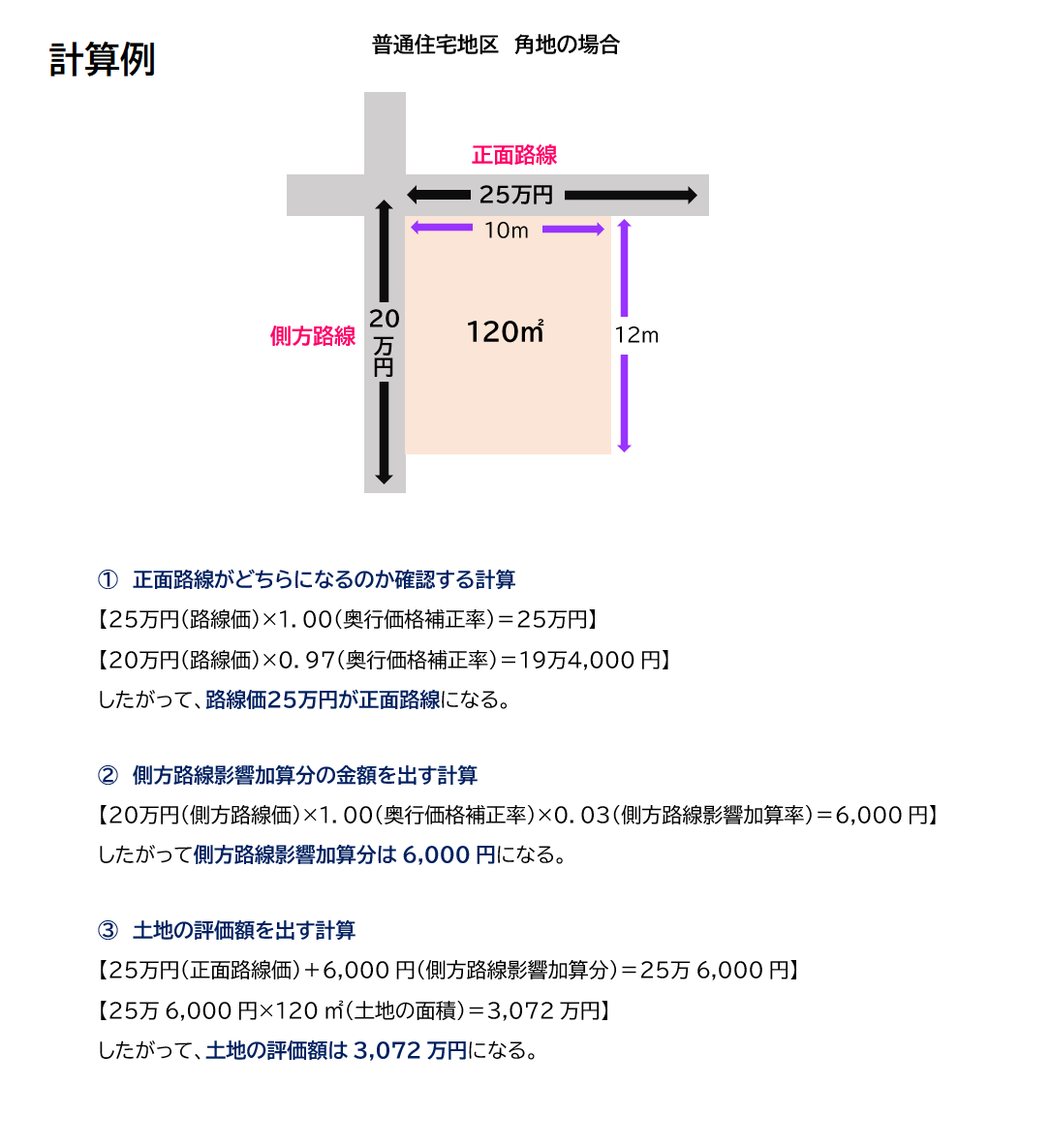

〇側方路線影響加算(角地加算)

では、角地の場合はどうでしょうか。

角地は2つの道路に面しており、一般的には利用価値の高い土地とされています。

したがって、相続税の評価額も、路線価に金額を上乗せして評価します。

計算方法は以下の順です。

① はじめに「正面路線」を決定しましょう。

正面路線の決定方法は、土地に面している2つの路線価の奥行価格補正後の価格を比べて、価格が高いほうを正面路線にします。価格が低いほうは側方路線になります。なお、2つの奥行価格補正後の価格が同額だった場合は、原則間口の広い方を正面路線にします。

② 側方路線価から見た奥行価格補正率をかけ、さらに側方路線影響加算率をかけます。

この計算で出た金額が角地として評価が上がる部分の金額ということになります。

③ 【正面路線価×奥行価格補正率】と【側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率】を足した金額を1㎡あたりの評価額とし、評価する土地の面積をかけて評価額を算出します。

角地の評価額計算式

また、側方路線価影響加算率は「角地の場合」と「準角地の場合」があります。

準角地とは、一系統の道路の屈折部の内側(L字型道路の内側)に面している、土地のことをいいます。

角地と準角地の加算率は異なるので道路の特徴を理解して間違いのないように計算しましょう。

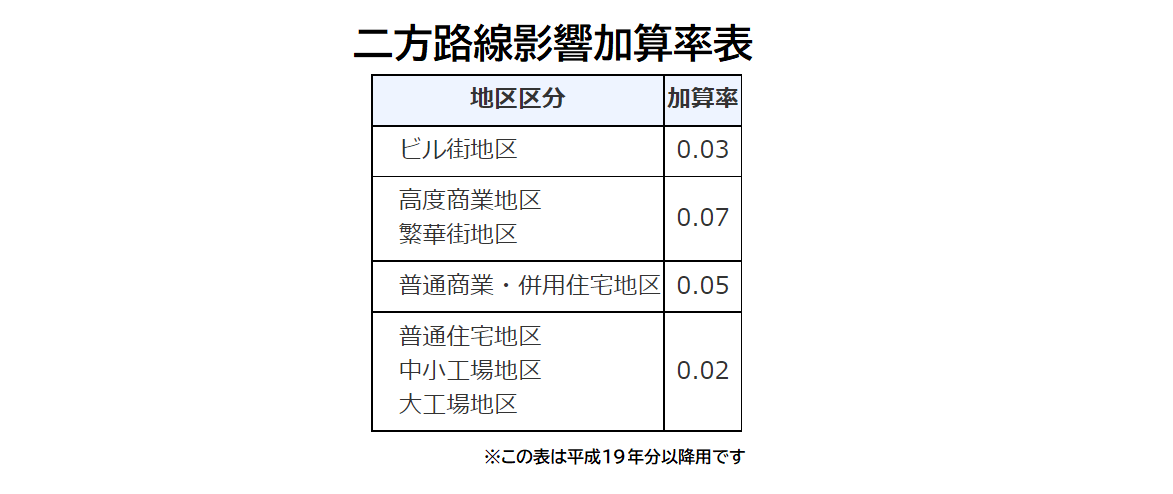

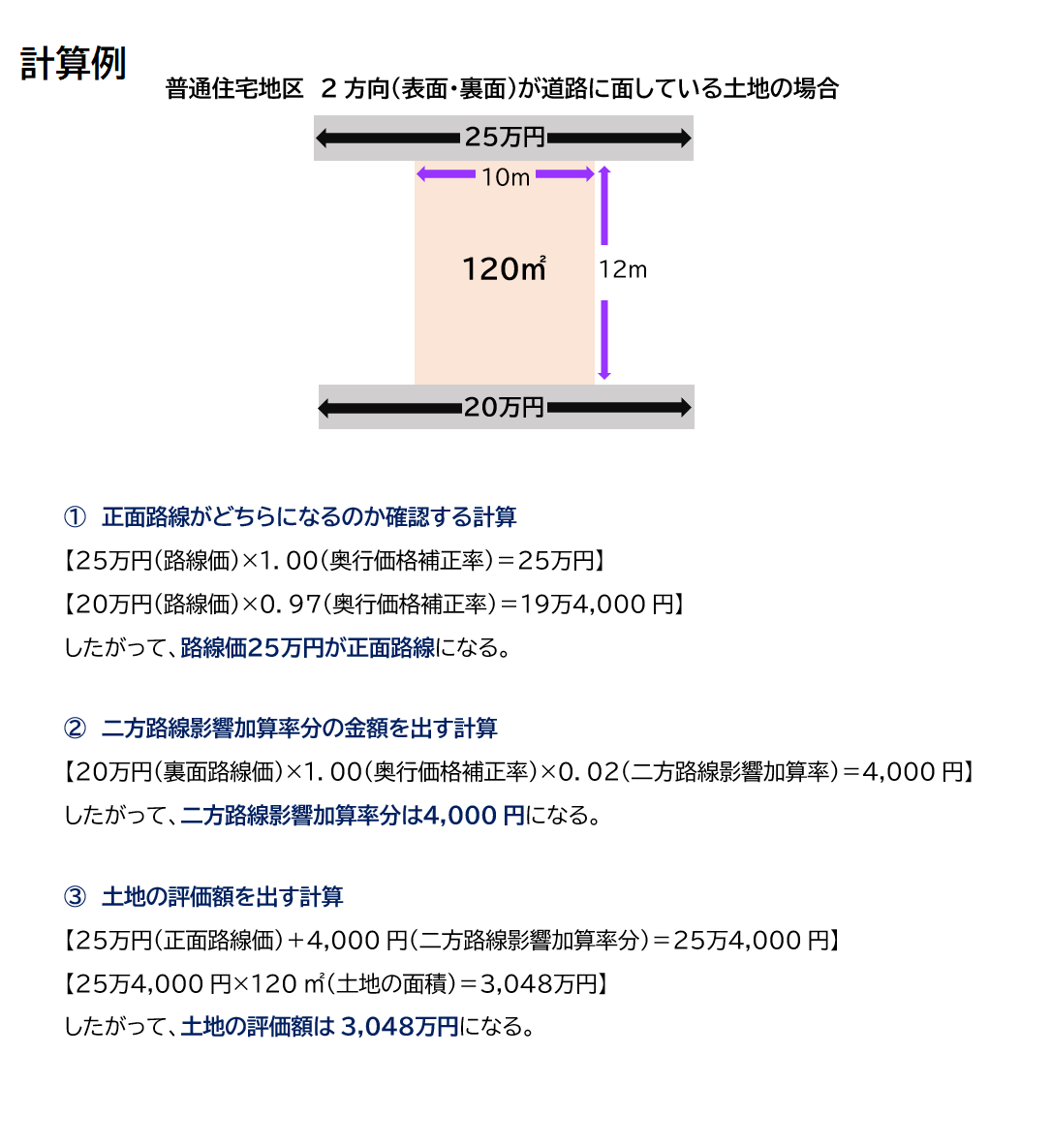

〇二方路線影響加算(裏面加算)

角地や準角地のように、評価が上がる土地として「表と裏に道路が面している土地」があります。このような土地は「二方路線影響加算」を考慮して土地の評価額を求めます。

計算方法は以下の順です。

② 【正面路線価×奥行価格補正率】と【裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率】を足した金額を1㎡あたりの評価額とし、土地の面積をかけて評価額を算出します。

裏と表に道路が面している宅地の評価額計算式

【{(正面路線価×奥行価格補正率)+(裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率)}×宅地の面積=評価額】

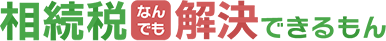

〇間口が狭い宅地・奥行が長い宅地

次に、間口が狭い宅地や奥行が長い宅地の評価方法を解説していきます。

間口が狭い宅地や奥行が長い宅地は評価が下がる宅地と考えられ、減額補正をして評価額を算出することになります。

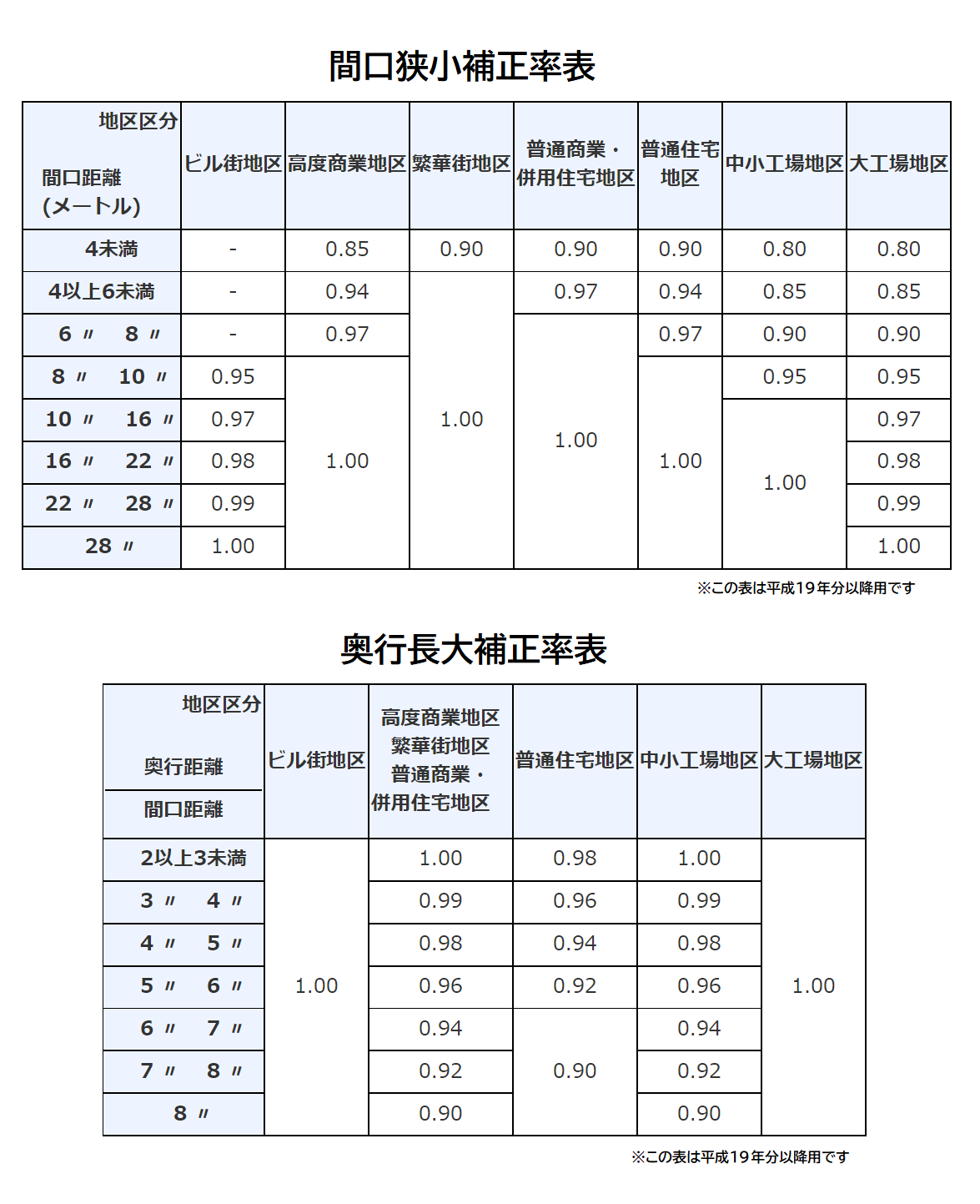

減額補正の計算方法は、「間口狭小補正率」や「奥行長大補正率」を用いて行います。

表を見てみると、間口狭小補正率に関しては普通住宅地区の場合、間口の距離が8m未満であれば減額補正ができます。

奥行が長い宅地の評価額計算式【路線価×奥行価格補正率×奥行長大補正率×宅地の面積】

〇不整形地・無道路地

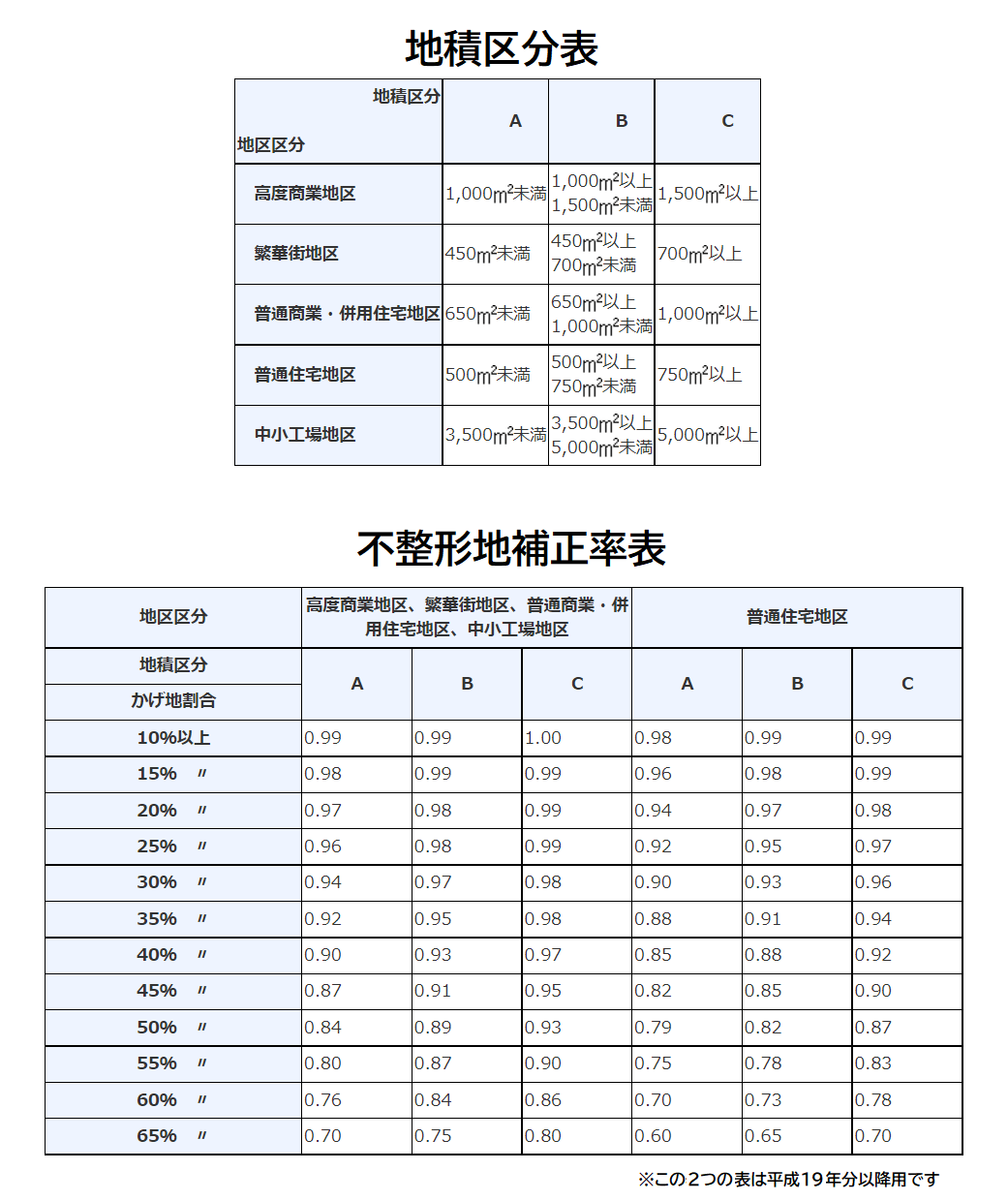

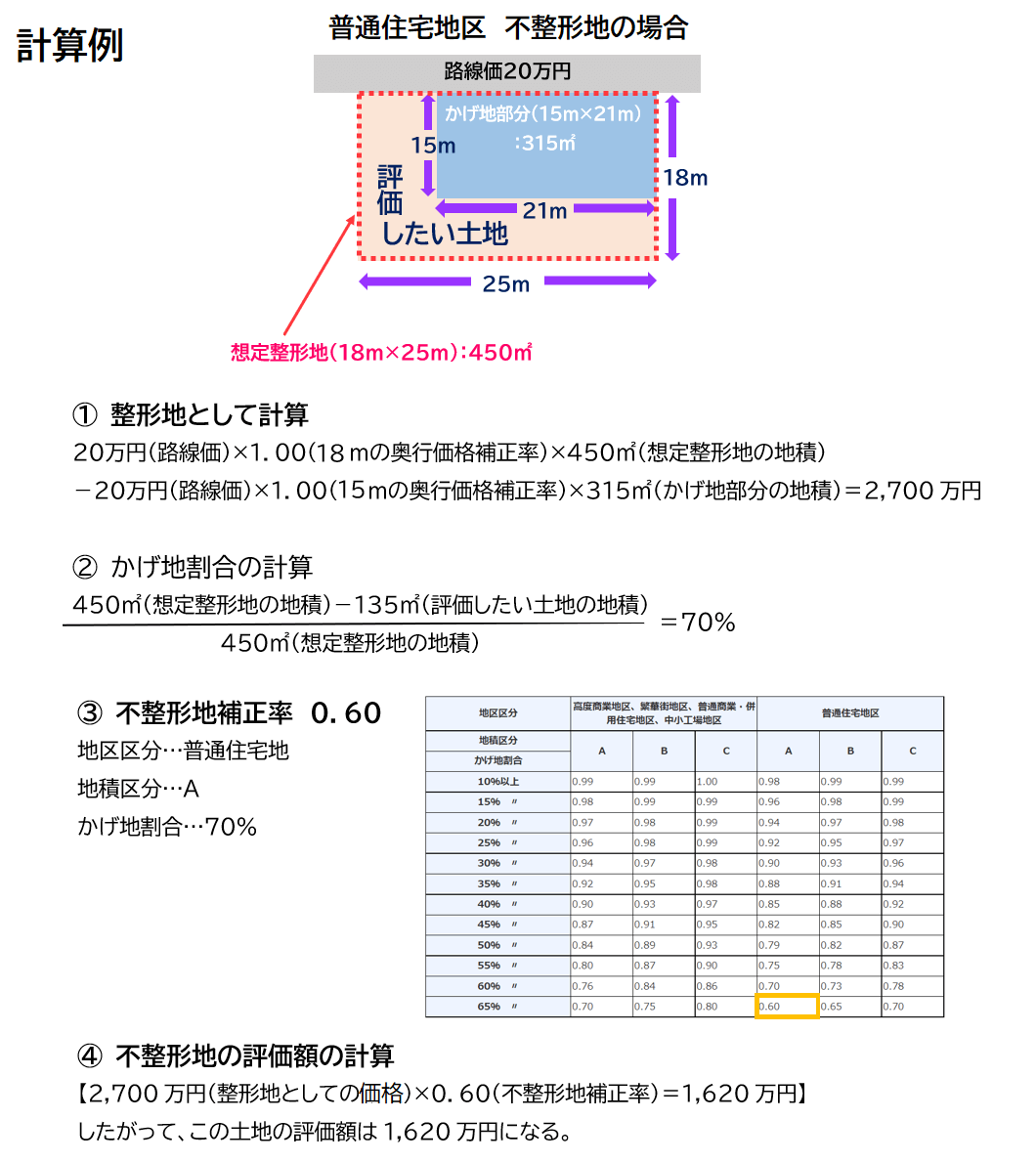

土地の評価で一番複雑とされるのが、土地の形状が不整形な場合や、土地が道路に面していない場合です。

このような土地の評価額は、「不整形地補正率」を用いて算出します。

不整形地とされている土地は、さまざまな形のものがあります。

台形地や三角地、さらには土地に面している道路が一方のみのケースなのか、正面と側方にあるケースなのか、無道路ケースなのか、その形状や状況によって算出方法が異なってきます。

ここでは比較的分かりやすい、道路が一方に面していて、奥行が確認できる土地を例としてあげます。

その他、平坦な部分とがけ地とされる部分が一体になっている土地は「がけ地補正」を適用して土地の評価を行います。

がけ地は、がけ地とされる面積と方位によって補正率が決まります。

がけ地に関しては、がけ地とされる判断がとても難しいため、土地の評価に特化している税理士に相談することをおすすめします。

〇公図を活用して土地の評価額を出してみよう

土地の評価額は土地の面積や奥行距離を基に算出しますが、その情報は「正確なもの」でなければなりません。

確実な数字を知るなら、調査士や測量士に依頼をして計測してもらうといいでしょう。

その他、土地の情報がわかるものとして「公図」があります。

公図は誰でも閲覧でき、有料になりますがコピーも可能です。法務局などで公図を取得し、これまでの解説を参考に、自分が所有している土地の評価額を算出してみるといいでしょう。

路線価設定されていない土地はどうやって評価する?

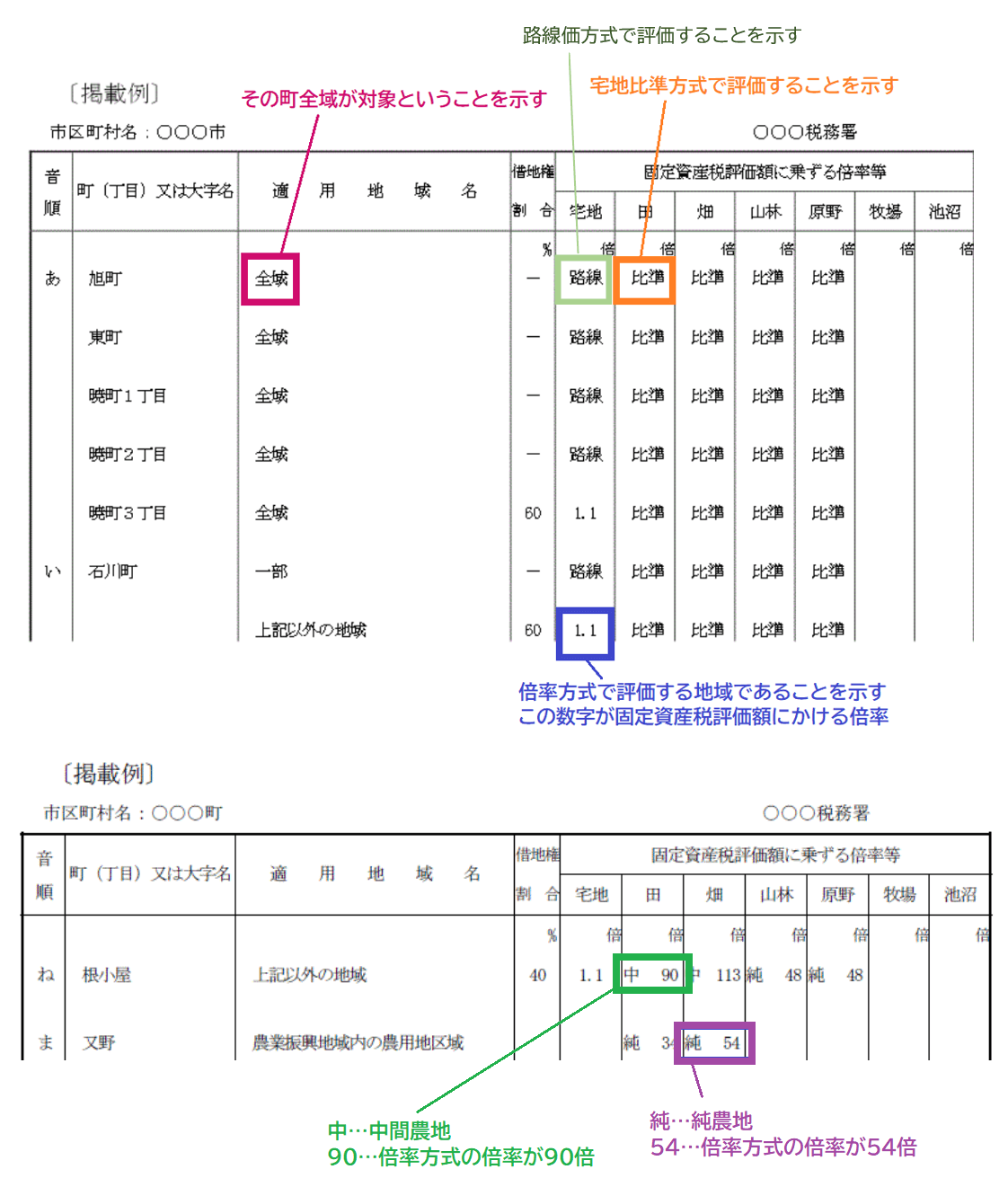

〇路線価が設定されていない土地は倍率方式で評価する

地価の差が少ない郊外や農村部などは路線価が設定されていません。

この場合は、その土地の「固定資産税評価額」に「評価倍率」をかけて評価額を算出します。

この方法を倍率方式といいます。

固定資産税評価額とは、自治体の税務課にある固定資産課税台帳に登録されている土地や建物の評価額のことです。

相続税申告の際には、固定資産税評価額の分かる書類がなければ固定資産税評価証明書を役所で発行してもらう必要があります。

相続税路線価はいつのものを見るの?

路線価方式で土地の評価を行う場合、相続税が発生した年の1月1日~12月31日の路線価を採用します。

したがって、被相続人の相続が開始された年の7月に発表される路線価を見て評価を行うということになります。

つまり、財産評価基準が発表される前(その年の1月1日~7月発表時)に相続が発生した場合は、7月に路線価が発表されるまで待つ必要があります。

例1) 令和2年8月5日に相続が発生した場合

令和2年7月発表の財産評価基準書を見て評価を行います。

この場合、相続税申告の提出期限は翌年の6月5日です。

例2) 令和2年1月5日に相続が発生した場合

令和3年7月発表の財産評価基準書を見て評価を行います。

この場合、相続税申告の提出期限は同年の11月5日です。

相続税申告には10カ月という期限が設けられているため、路線価を使用して評価を行う場合は、相続税の申告期限も意識して進めましょう。

例1のケースは路線価が発表された後なので、すぐに評価にとりかかることができますが、例2のケースは路線価が発表されるまで半年ほど待つことになります。

例2のケースだと半年ほど発表されてから申告期限までは4ヵ月ほどの猶予がありますが、路線価が発表されたらすぐに土地の評価ができるよう、早めに準備を進めておくとよいでしょう。

しかし、土地の評価方法は複雑であるため、相続税の申告期限に不安がある場合は相続税に特化した税理士に相談することをおすすめします。

財産評価基準の発表前に路線価を知る方法は?

路線価方式をつかって評価をする場合は、必ず被相続人の相続が開始された年の路線価を基に算出しなければなりません。

しかし、相続開始時が路線価の発表前で、発表まで期間が開いている場合は「およその評価額を知りたい」ということもあるでしょう。

そういったときは、国土交通省が発表する公示価格の8割を目安にして計算するといいでしょう。公示価格は毎年3月下旬ごろに発表されており、国土交通省ホームページで閲覧することができます。

メモ:公示価格とは

公示価格は、正しくは「地価公示価格」といいます。

地価公示価格は都市計画区域内で標準とされる土地を選定し、1㎡あたりの価格を判定して毎年3月下旬ごろに発表されます。(管轄:国土交通省)

地価公示価格は、土地の取引の際に価格の指標になったり、固定資産税の評価の際にも使用されたりしています。

正確な土地の評価額を知りたいときは

これまでの解説で、路線価図の見方、調べ方、評価したい土地の計算方法などが分かりました。

路線価方式は土地の形状や状況に応じた補正を加えながら算出していきますが、その土地の情報(路線価や土地の奥行距離・面積など)が正確なものでなければ意味がありません。

正確な土地の評価額を知るには、相続税に特化している税理士に相談することをおすすめしています。

相続税に特化している税理士に相談することで、間違った評価額を算出してしまうことを防ぎ、相続税申告の際に、不正確な申告をしてしまう心配もありません。

当事務所も土地の評価に精通している税理士とスタッフがおりますので、ご相談などいつでもお気軽にお問合せください。

〇岡野雄志税理士事務所「土地の評価のみの代行サービスのページを見る」

〇岡野雄志税理士事務所「遠方でも安心してご相談いただけるWEB(オンライン)面談の流れ」

この記事の監修者

税理士岡野 雄志

相続税専門の税理士事務所代表として累計2,542件の相続税の契約実績。

専門書の執筆や取材実績多数あり。

相続税の無料相談受付中

岡野雄志税理士事務所は、ご相談やご契約の99%以上が相続税の国内でも数少ない相続税を専門に取り扱う税理士事務所です。

- 創業17年、相続税一筋! 専門性の高さが特徴です。

- 業界屈指の相続税の還付実績。1,783件の相続税を取り戻しています。

- 相続税の還付実績が証明する財産評価の高度な専門知識と豊富な経験。

- 最小限の税務調査リスクで、最大限節税する相続税申告を行います。